薬局経営を見直すために押さえておきたい収益構造と利益・経費のチェックポイント

「売上が落ちてきた」「売上は伸びているのに利益が残らない」などの課題を抱えている薬局は、収益構造を見直すことで改善策を見出せる可能性があります。儲かる仕組みを可視化して薬局経営を客観的に評価し、利益最大・経費最小の両面から必要な施策を打ち出しましょう。

今回の記事では、薬局の収益構造について述べた後、売上・経費の項目ごとにチェックポイントを解説します。薬局経営者の方は、収益力を高めるための参考にしてください。

1. 薬局の収益構造とは?

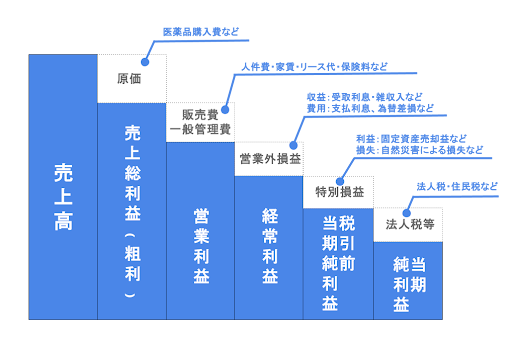

収益構造とは、企業(薬局)が何にお金を使っていて、どのような手段で、どのくらいの利益を上げているのかという仕組みのことです。薬局経営を見直す際には、まず収益構造に注目し、利益率やコストをかけている項目を洗い出しましょう。

収益構造の仕組み

|

①売上高 |

調剤報酬や物販など、薬局経営で得た売上金額の総額。 |

|

②売上総利益 (粗利) |

売上高から原価(仕入れ費用)を差し引いた利益。薬局でいう原価とは、主に医薬品購入費を指します。 |

|

③営業利益 |

売上総利益から、人件費や家賃、光熱費、広告販売費等の諸経費を差し引いた利益。本業で稼いだ利益(儲け)を表しており、一般的に企業価値を見る際に重視されます。 |

|

④経常利益 |

営業利益から、営業外収益を加え、本業以外でかかった営業外費用を差し引いた利益。 |

|

⑤税引前当期純利益 |

経常利益から、臨時的に発生した特別利益を加え、特別損失を差し引いた利益。 |

|

⑥当期純利益 |

税引前当期純利益から法人事業税などの税金を差し引いた、最終的な利益。 |

売上が高いからといって、利益が大きいとは限りません。売上高が同じ2つの薬局があったとしても、経費が異なれば営業利益に差が出ます。薬局運営に必要な経費を理解した上で、営業利益をしっかり残せるビジネスモデルを作ることがポイントです。

また、原価高騰や業界動向、調剤報酬改定といった外部環境に応じて、収益構造を柔軟に変えていくことも大切です。決算書や試算表を見ながら、収益構造を多角的に分析し、薬局経営の改善ポイントを見つけましょう。

2. 薬局の利益のチェックポイント

「第24回医療経済実態調査 (医療機関等調査)報告(2023年実施)」によると、保険薬局(法人)の収益は、約2億8,555万円です。税引前の損益差額が約1,556万円なので、利益率は約5.4%となります。ただし、この利益率の平均を目標にするのではなく、できるだけ売上を上げて経費を最小にし、最大限の利益を残せる薬局をめざしましょう。

ここでは、薬局の売上総利益の内訳となる調剤技術料と薬価差益、そして物販について、見直すべきポイントを解説します。

2-1. 調剤技術料

薬局の売上総利益(粗利)は、主に調剤技術料と薬価差益によって成り立ちます。近年は薬価差益が減少傾向にあるため、売上を伸ばすためには調剤技術料をどれだけ算定できるかがポイントとなります。

2024年度調剤報酬改定では、在宅医療にスポットが当たりました。たとえば、「地域支援体制加算」では、施設基準に「かかりつけ薬剤師の届出」「在宅薬剤管理実績24回以上」が新たに追加され、在宅に取り組むかかりつけ薬局でないと算定することができません。その他にも、「在宅移行初期管理料」や「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1」の夜間・休日・深夜加算が新設されるなど、在宅業務の評価が拡充されました。

薬局には、門前から脱却し、在宅医療を中心としたビジネスモデルへ変化することが求められています。処方箋枚数が減っている薬局は、在宅医療へ間口を広げることが経営再建の糸口となるでしょう。

すでに在宅医療に取り組んでいる薬局は、高度な在宅対応体制が必要となる「在宅薬学総合体制加算2」の算定に取り組むなど、在宅医療の質向上を図ることで収益力を高められます。

2-2. 薬価差益

薬価改定では、市場実勢価格に合わせる形で、薬価の引き下げが続いています。薬価差益は年々小さくなっているため、主な収入源として依存するのは危険です。とはいえ、最大限の収益を得るためには、薬価差益を確保するための施策も取り入れていきましょう。

中小規模の薬局が医薬品購入にかかるコストを下げたい場合は、共同購入や医薬品購入交渉代行の利用がおすすめです。これらのサービスでは、ほかの薬局と協力して購買力を高めることで、大手並みの割引率を受けられる可能性があります。

ただし、共同購入・医薬品購入交渉代行のサービスによっては、支払いサイトや購入医薬品、医薬品卸等が指定されるケースもあるので注意してください。加盟金や月会費、違約金についても確認し、トータルで費用対効果が高いサービスを選びましょう。

|

医薬品の共同購入・購入交渉代行サービスについては、以下の記事もご覧ください。 ▶「初めての薬局経営者は必見!医薬品購入代行・共同購入のメリットと始め方」 |

2-3. 物販

調剤薬局の収入源の大部分が調剤収入であり、物販が利益拡大に貢献することはほどんどありません。しかし、サービスの拡充や他薬局との差別化を図る上で物販が果たす役割は非常に大きいため、地域密着型経営をめざす薬局であればぜひ取り組むべき施策と言えます。

調剤薬局が物販の売上を伸ばすには、地域住民や患者さんのニーズに応じた商品をそろえることがポイントです。価格や品揃えではスーパーやドラッグストアに劣るため、調剤薬局という立場を活かした商品を選びましょう。

調剤薬局の物販例

- 健康の維持増進につながる食品

- 待ち時間に飲みやすい飲み物

- 糖尿病の方でも食べられる低糖質おやつ

- 皮膚疾患や肌荒れに悩む患者さんに向けたスキンケア用品

- 季節に合わせた健康食品

飲食物は薬局スタッフで試飲・試食し、おいしいと思えるものを選ぶと、患者さんに説得力のある商品紹介ができます。POPを作ったり、ラッピングをしてレジ横に置いたりすると、手に取ってもらいやすくなります。

物販を販売するにあたって、処方薬やOTC医薬品、サプリメントなどの相互作用は特に注意すべき点となります。薬剤師への教育も含めて、安全・安心な物販に取り組みましょう。

3. 薬局の経費のチェックポイント

利益を最大化するためには、売上を増やすとともに、経費を最小限にすることがポイントです。ここでは、薬局の経費の中で、特に注目すべき医薬品購入費と人件費、そして水道光熱費等について見直しポイントを解説します。

3-1. 医薬品購入費

薬局の経費のうち、大部分を占めるのが医薬品購入費です。医薬品購入費を抑えるためには、先述の通り、共同購入・医薬品購入交渉代行サービスの利用がおすすめです。

また、過剰に医薬品を購入しないためには、在庫適正化に取り組むことも大切です。在庫管理システムを導入すれば、医薬品の数量や使用期限を正確に管理できるので、在庫過多や医薬品の廃棄を防げます。

ただし、どれだけ在庫管理を徹底しても、処方変更などの理由によって、デッドストック(不動在庫)の発生が避けられないこともあります。このような場合に備えて、デッドストックの活用方法を確立しておくと安心です。近年では、インターネット上でデッドストックの交換や買取を行うサービスも登場しています。使い勝手のよいサービスを選び、「使用期限まで〇日を切ったら売買に出す」など、デッドストック活用に関するルールを決めておきましょう。

|

きらりプライムサービスでは、医薬品購入交渉・デッドストック活用サービスを提供しております。無料で薬価差益シミュレーションもご提示しておりますので、こちらよりお気軽にお問い合わせください。 |

3-2. 人件費

2024年度診療報酬改定では、薬局スタッフの賃上げを促進するために、調剤基本料の点数が引き上げられました。このような背景もあり、薬局スタッフの給与を減額するのは、人件費削減の方法として不適切です。

薬局が人件費を削減する際は、薬局スタッフの給与や待遇は維持向上を図りつつ、以下のような方法で調整しましょう。

- 薬剤師以外の事務員・調剤補助員の採用する

調剤業務や事務業務などは事務員・調剤補助員に任せ、薬剤師が本来従事するべき対人業務に専念できる体制を整えましょう。事務員・調剤補助員は薬剤師よりも給与相場が低いため、人件費を抑えられる可能性があります。

- システムを導入し、間接的・長期的に人件費をカットする

対物業務を自動化すると、作業時間が短縮されて薬剤師の時間外労働が減り、間接的に人件費を削減することが可能です。対物業務の自動化が叶えば、少ない薬剤師の数でも十分に業務を回せます。

ロボット調剤や在庫管理システムなどの導入にはコストがかかるものの、長期的に見れば人材を雇用するよりも経費を抑えられる可能性が高いです。ヒューマンエラー防止や対人業務の強化といったメリットにも注目すれば、導入効果は高いと言えます。

3-3. 水道光熱費・印刷代など

水道光熱費や印刷代といった日常的な支出は、日々の積み重ねが大きなコストとなるので、できる限り無駄をなくすことがポイントです。たとえば、以下のような方法が考えられます。

- 電子処方箋や電子薬歴の導入によるペーパーレス化

- 照明ランプの間引きによる明るさ調整

- 照度センサー・人感センサーの活用

- 省エネ効果の高い最新LED電球・照明器具の導入

- 太陽光発電や節水型トイレの導入

- 出入口における風除室の設置(二重扉の設置)

薬歴や報告書、トレーシングレポートといった書類はデジタル化すると、紙やインク代を削減できます。送付漏れや記入ミスを防ぎ、薬剤師や事務員の業務負担を軽減する上でも効果的です。特に、在宅医療においては密な連携が求められるため、リアルタイムな情報共有ができるICTツールの活用を検討しましょう。

照明器具については、LEDに変更することで、年間50〜80%の省エネ率が期待できます。一般的にLEDは寿命が長いため、ランニングコストが低くなると言われています。また、LEDは年々性能が増しているため、10年以上使用している場合は、最新のLEDへ切り替えることで電気代を削減できる可能性があります。

これから薬局の新設やリフォームを検討している場合は、太陽光発電や節水型トイレ、出入口の風除室設置といった方法でも省エネ効果が見込めます。薬局スタッフ全員が省エネに対して共通認識を持てるよう、点灯・消灯時間や資源の使い方について話し合ってみるのもおすすめです。

4. 調剤薬局業界の今後を見据えた利益拡大について

今後、調剤薬局が確実に利益を確保するには、かかりつけ機能の発揮や在宅医療への取り組みが重要なポイントとなります。

すでに調剤報酬改定では、かかりつけ薬局であることを前提とし、薬局サービスの質や貢献度に対する評価が強化されています。「かかりつけ薬局」「在宅薬局」というスタートラインに立った上で、地域住民のニーズに応じたサービスを展開していくことが求められているのです。

たとえば、2024年度調剤報酬改定で新設された「在宅薬学総合体制加算2」では、ターミナルケア患者や小児在宅患者への対応体制が要件となっています。「在宅患者訪問薬剤管理指導料」では、末期がん及び中心静脈栄養を行う患者さんへの定期訪問回数の上限が引き上げられました。多様化する在宅患者さんの医療ニーズに応じられる設備や機能を備えるとともに、薬剤師の専門性向上やきめ細かなサポートも望まれています。

かかりつけ薬局の機能を発揮していくには、DX化の取り組みも必要となります。ICT活用による多職種連携の円滑化や、報告書のデジタル化による業務負担軽減などを進め、在宅医療体制の整備を図りましょう。また、電子処方箋やマイナ保険証などの要件を満たせば、「医療DX推進体制整備加算」も算定できるので、こちらも視野に入れつつ薬局の整備を見直してください。

まとめ

薬局経営を見直す際には、コストや利益率を把握するために収益構造の分析を行いましょう。薬局が何にお金をかけているのか、どれくらい利益を得ているのかが理解でき、経営の改善ポイントを見つけやすくなります。

薬局の利益は、調剤技術料と薬価差益から成り立っています。在宅業務に力を入れると、算定できる調剤技術料を増やすことができます。在宅医療の推進とDXによる業務改善を並行して進め、利益最大・経費最小をめざしましょう。

きらりプライムサービスでは、医薬品購入交渉代行サービスや、在宅支援システム「ファムケア」の提供などを通し、在宅薬局経営をサポートしています。在宅業務についてお困りの薬局経営者の方は、ぜひきらりプライムサービスにお問い合わせください。

===================

監修薬剤師:原 敦子

HYUGA PRIMARY CARE株式会社

===================

【当コラムの掲載内容に関するご注意点】

1.当コラムに掲載されている情報につきましては、事実や根拠に基づく執筆を心がけており、不適切な表現がないか、細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性、有効性につき何らかの保証をあたえるものではなく、執筆者個人の見解である場合もございます。あくまで、読者様ご自身のご判断にてお読みいただき、ご参考に頂ければと存じます。

2.当コラムの情報は執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容に変更が生じる場合がございます。その場合、予告なく当社の判断で変更、更新する場合がございます。

3.前各項の事項により読者様に生じた何らかの損害、損失について、当社は一切の責任も負うものではございませんので、あらかじめ、ご了承ください。