調剤薬局・ドラッグストアの最新動向をふまえて 薬局経営を改善する5つのアクション

調剤薬局とドラッグストアでは業界再編が進み、M&Aによる事業承継も数多く行われています。業界の動向を押さえつつ、調剤薬局の強みを見出し、これからの時代にふさわしい薬局経営を進めることが大切です。

本記事では、調剤薬局・ドラッグストアの最新動向をレポートし、薬局経営を改善するためのアクションを解説します。

1. 調剤薬局・ドラッグストアの最新動向

調剤薬局業界では、M&Aによる再編が加速しており、生き残りをかけた攻防が続いています。ドラッグストアでは調剤併設型の出店が相次いでおり、調剤薬局との垣根がなくなっている点にも注意しなくてはなりません。

1-1. 調剤薬局の平均損益差額は約1,532万円

厚生労働省の「令和5年度 調剤医療費(電算処理分)の動向」によると、2023年度の調剤医療費(電算処理分に限る)は、前年度比5.5%増の8兆2,678億円でした。処方箋枚数(全数)は8億8,759万枚で、前年度比6.0%増と大きく伸びました。

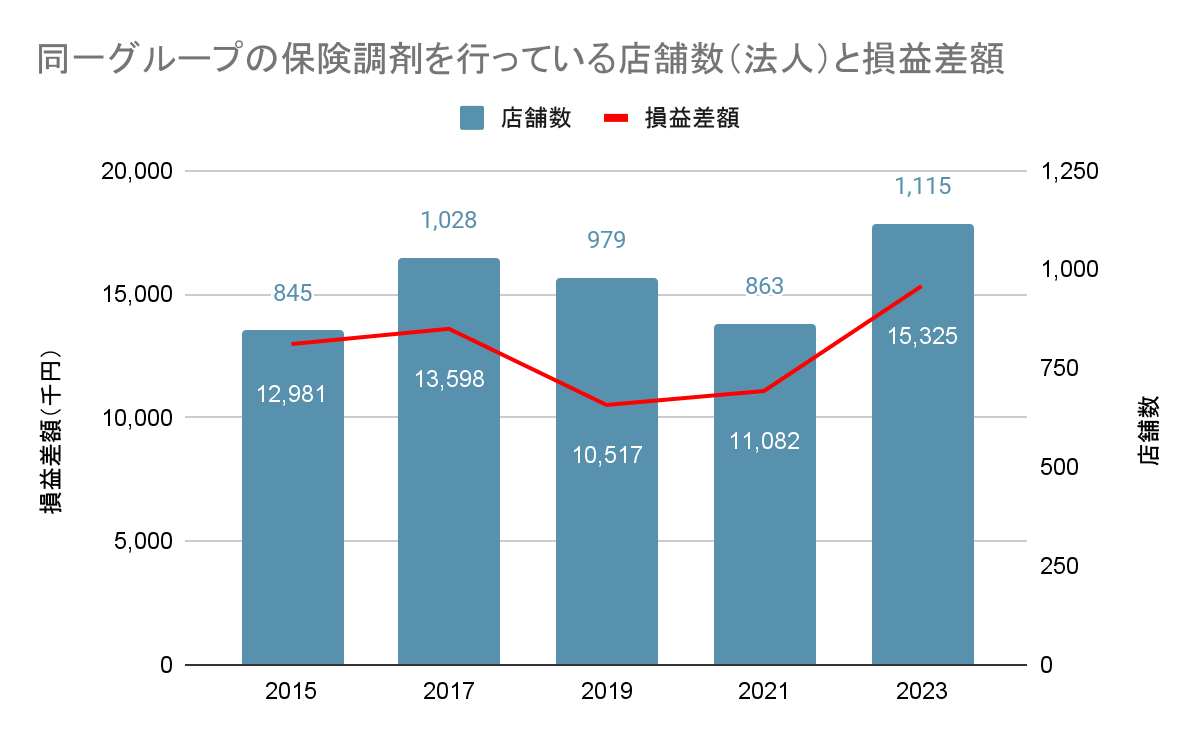

損益差額と店舗数は、コロナ禍を受けて2019〜2021年は減少しましたが、2023年には回復しています。調剤薬局は飽和状態で以前より店舗数の減少が予測されているものの、2023年には大きく増加しました。

※中央社会保険医療協議会「医療経済実態調査」第20~24回をもとに作成

中央社会保険医療協議会の「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告(2023年実施)」によると、法人薬局の損益差額は税引前で約1,532万円です。数字だけを見れば、順調に成長しているように見えますが、薬局業界ではM&Aによる再編が進んでいます。

1-2. 調剤薬局は20店舗以上が優勢

薬局規模の内訳を見ると、2023年には20店舗以上の法人薬局のシェアが拡大し、約5割を占めています。一方、個人と1店舗法人の薬局は、2021年まではシェアを維持していたものの、2023年には店舗数が半減しました。調剤報酬改定の厳格化などを理由に経営が厳しくなり、M&Aによる売却が行われたと推察できます。

法人薬局の規模が大きくなるほど、給与費の比率は低くなっています。たとえば、2〜5店舗の給与費の構成比率は19.3%に対し、300店舗以上では9.9%と、約2倍もの差があります。資金のある大規模な法人薬局では、AIやシステムを活用することで効率的なオペレーションを実現し、無理のない人件費削減に成功しています。

1-3. ドラッグストアの調剤医療費総額に占めるシェアは17.8%

日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)は、4月12日第190回定例合同記者会を開催しました。これによると、2023年度のドラッグストアの全国総売上高(推定値)は9兆2,022億円で、初めて9兆円を突破しました。ドラッグストアの全国総店舗数は2万3,041店舗で、前年より957店舗増加しています。

調剤額は1兆4,025億円(前年比9.5%増)で、総売上高の15.2%を占めています。調剤医療総額に占めるシェアは、暫定値で17.8%です。調剤併設店舗も増加しており、今後もシェア率は高まると予想できます。

1-4. 大手ドラッグストアの今後の展開は?

大手ドラッグストアには、「かかりつけ薬局」をコンセプトに挙げ、調剤併設や24時間営業に積極的に取り組む企業もあります。調剤事業だけでなく、介護事業も手掛ける企業も増えており、今後も全国的に地域密着型経営の店舗展開が行われるでしょう。

ドラッグストア業界でもM&Aが盛んに行われており、近年ではスーパーマーケットチェーンや介護事業などの異業種を買収する事例も増えています。地域密着型経営や海外進出など、それぞれの戦略に応じて、大手ドラッグストアのさらなる成長が予測されています。

2. 調剤薬局の経営を改善する5つのアクション

2024年度調剤報酬改定では、地域医療への参画や薬局DXが主要テーマとなりました。かかりつけ機能を持たない薬局は、市場からの撤退も余儀なくされています。調剤薬局が安定した経営を続けるためには、従来の経営を維持するだけではなく、地域のニーズや国の要望に応じたサービスを提供しなければなりません。

ここでは、調剤薬局の経営を改善するための5つのアクションを取り上げます。

2-1. 服薬情報の管理・服薬指導

地域密着型薬局の強みは、患者さんとの密なコミュニケーションを介した丁寧なフォローにあります。親身できめ細かなサポートを提供することは、大型ドラッグストアとの差別化にも役立ちます。患者さんの悩みや困りごとをヒアリングし、一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせたアドバイスを行うことが大事です。

2024年度調剤報酬改定では、特に丁寧な説明が必要な医薬品に関して服薬指導等を行った際の評価として、「特定薬剤管理指導加算3」が新設されました。患者さんの状況や処方内容に応じて、より有意義な服薬指導を行うことが求められています。

また、吸入薬指導加算と調剤後薬剤管理指導料(旧調剤後薬剤管理指導加算)は、かかりつけ薬剤師指導料との併算定も可能となりました。かかりつけ薬剤師の細やかな指導に対する評価は高まっており、薬剤師が専門性を発揮していくことが薬局経営の質向上につながります。

服薬情報を一元的・継続的に管理することも、かかりつけ薬局の重要な機能です。服薬情報の一元的・継続的管理には、電子版お薬手帳や電子処方箋といったICTツールの活用がポイントとなります。

2-2. 在宅対応

2024年度調剤報酬改定では、在宅医療における薬剤師の関与に高い評価が設けられました。いまや在宅対応は、薬局経営に欠かせないサービスです。

2024年度調剤報酬改定で見直し・新設された在宅訪問に関連する評価

|

評価 |

概要 |

|

在宅移行初期管理料 |

計画的に実施する在宅訪問より前の段階で患者宅を訪問し、必要な情報収集や指導を行い、医師等へ文書による情報提供を行った場合の評価。 |

|

在宅患者訪問薬剤管理指導料 |

定期的な在宅訪問を行った際に、患者1人につき月4回に限り算定する。 ただし、以下の場合は週2回かつ月8回まで。

|

|

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 |

緊急時に在宅訪問を行った際に、1と2を合わせて患者1人につき月4回に限り算定する。 ただし、以下の場合は週2回かつ月8回まで。

|

|

夜間・休日・深夜加算 |

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1の加算。末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時に、医師の指示に基づき緊急訪問を行った場合に加算できる。 |

|

在宅薬学総合体制加算 |

麻薬の備蓄や無菌調剤など、在宅医療に係る体制や実績に基づく評価。 |

地域支援体制加算の施設基準にも、「在宅訪問実績24回以上」「かかりつけ薬剤師の届出」が加えられています。つまり、在宅医療に参入しなければ、地域支援体制加算を算定することはできないのです。在宅医療の体制がない薬局は、まずは在宅に参入することが経営改善の糸口となります。

薬局には、在宅対応・かかりつけ機能を前提として、より深く地域医療に関わることが望まれています。すでに在宅に取り組んでいる薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導を算定できるように24時間体制を整備したり、ハードルの高い在宅薬学総合体制加算2に対応したりと、在宅薬局としてのステップアップをめざしましょう。

2-3. 医療機関との連携

薬局と医療機関の密な連携によって、質の高い在宅医療が実現できます。在宅医師と信頼関係があれば、在宅移行初期管理料や在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定できる機会も増えるでしょう。

在宅医療における多職種連携では、ICT活用が推奨されています。電話やメールをするほどではない些細な情報でも、ICTツールのチャット機能を用いれば気兼ねなく連絡することが可能です。リアルタイムで細やかな情報共有によって、多角的に患者さんの症状変化を捉え、その都度適切な処置を取ることができます。緊急時は電話、通常の連絡はICTツールを用いるなど、状況に応じた連絡手段を選択し、最適な連携体制を築きましょう。

これから在宅医療に取り組む場合や、医療機関や施設との関係性が薄い場合などは、薬局側から積極的な周知活動を行う必要があります。医療機関へ直接営業に行ったり、地域ケア会議や医療機関が開催する研修に参加したりするなど、自発的に行動して薬局の情報を発信しましょう。無菌製剤や24時間対応体制の整備など、機能面での拡充を図ることも大事です。

2-4. 健康サポート

薬局の独自性を出すには、かかりつけ機能と合わせて、健康サポート機能の強化にも取り組みましょう。健康サポート機能の拡充により、患者さんの健康や人生に深く関わり、地域密着型経営を推進することができます。

薬局の健康サポートの例

- セルフメディケーションのサポート

- 健康相談や育児・介護へのアドバイス

- 健康食品や健康グッズの販売

- ロコモ予防や病気予防などの健康フェア・イベントの実施

- 女性に特化した健康支援

- カフェを併設するなど地域コミュニティスペースの提供

薬局の健康サポートの内容は、地域の特性や住民の性質を考慮することが大事です。エリアマーケティングを実施したり、患者さんから話を聞いたりして、求められるサービスを提供しましょう。

健康サポート薬局になることもおすすめです。健康サポート薬局とは、「かかりつけ薬剤師・薬局の基本機能」と「健康サポート機能」の両方を持つ薬局のことです。2024年度調剤報酬改定では、地域支援体制加算の施設基準に、「一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売」が追加されました。これは、健康サポート薬局の要件と同じです。地域医療に取り組むすべての薬局に、健康サポート機能の強化が求められています。

|

「健康サポート薬局」については、以下の記事もご覧ください。 |

2-5. 薬局DX

薬局を含む医療業界では、DX推進の動きが加速しています。デジタル技術の活用により、医療サービスの向上を促すとともに、多職種連携や働き方改革、コスト削減などを実現することが可能です。在宅薬局は業務工程が多いので、デジタル化や自動化に取り組み、最適なオペレーションを構築することで収益拡大が図れるでしょう。

とくに、書類作成や調剤といった対物業務の自動化・デジタル化は、率先して取り入れたい施策です。作業性が向上するだけでなく、ヒューマンエラーも防げるので、患者さんの安全確保にも寄与します。

2024年調剤報酬改定では、電子処方箋やマイナ保険証などの対応体制を評価するため、医療DX推進体制整備加算が新設されました。医療DX推進体制整備加算は、2024年10月より3段階評価となっています。

|

医療DX推進体制整備 マイナ保険証利用率(2025年1月~) |

|

|

加算1 |

30%~ |

|

加算2 |

20~29% |

|

加算3 |

10~19% |

(出典:厚生労働省「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」)

紙の保険証は2024年12月2日から新規発行が終了したので、今後さらにマイナ保険証が普及すると予想できます。これからの時代にふさわしい薬局体制を築くためにも、マイナ保険証の体制整備は必須と言えるでしょう。

3. 薬局経営の改善するポイント

薬局スタッフに、ただ「在宅医療に力を入れよう」と伝えたり、調剤報酬改定の内容を講義したりするだけでは、行動変革は起こせません。薬局の経営改善を実現するには、やるべきことを理解した上で、結果に繋がる具体的なプロセスを踏む必要があります。

薬局経営を改善するプロセス(PDCAサイクル)

①現状を洗い出し、目標を明確化する

②目標達成に向けた具体的なアクションを練る

③スタッフに目標を伝え、アクションを実行してもらう

④期限までに目標が達成できたかを振り返り、次のアクションを考える

まず、薬局が取るべき加算や、要件達成に必要なことを明確化します。そして、薬局スタッフ全員が自分のすべきことを理解できるよう、今後のアクションを具体的に伝えることが大事です。ただ「かかりつけ薬剤師指導料を月10件取ろう」ではなく、「かかりつけ薬剤師指導料を月10件取るために、1日5回は患者さんに案内しよう」など、タスクを詳細化することがポイントです。

薬局経営の改善に向けては、スタッフ全員の協力が必要です。在宅薬局スタッフとしてのマインドセットを行い、一人ひとりが主体的に在宅医療に取り組める環境を整えることも重要となります。

まとめ

調剤薬局とドラッグストアの数は、年々増加しています。調剤薬局では20店舗以上の法人が優勢で、個人や1店舗法人の割合が減少傾向にあります。ドラッグストアの売上高は9兆円を突破し、調剤医療総額に占めるシェアは暫定値で17.8%です。今後も調剤併設ドラッグストアの出店は続き、勢力を増していくことが予測できます。

これからの薬局経営では、在宅対応が重要なサービスとなります。かかりつけ機能を発揮し、能動的に在宅医療に関与していくことで、地域住民からの支持も得られるでしょう。

「在宅訪問を始めたいがノウハウがない」「在宅患者が少なくて困っている」などのお悩みを持つ薬局経営者の方は、きらりプライムサービスにご相談ください。きらりプライムサービスでは、在宅薬局経営をトータルサポートしています。在宅薬局体制の整備から経費削減、患者獲得まで、在宅薬局にお困りの薬局経営者の方は、ぜひ一度きらりプライムサービスにお問い合わせください。