在宅訪問を推進する薬局が増加中! 在宅サービスをスムーズに始める6つのステップ

-

1. 在宅医療における薬局・薬剤師の役割とは

調剤報酬改定や新制度の創設により、在宅訪問に取り組む薬局が増えています。ただ、在宅訪問の始め方がわからず、後回しにしている薬局経営者も多いのではないでしょうか。在宅薬局の役割や意義について再考し、在宅医療へ参入することの重要性を確認しましょう。

今回は、在宅医療における薬局・薬剤師の役割を改めて述べた上で、薬局が在宅訪問サービスを始めるためのステップを詳しく解説します。在宅訪問を始める際の手引きとして役立ててください。

目次

1-1. 在宅薬局数の推移

2. 薬局の在宅訪問導入の6つのステップ

2-1. ①届出や申請書を提出する

2-2. ②薬剤師の教育・指導を行う

2-3. ③薬局内の書類を整備する

2-4. ④在宅訪問の業務フローを設計する

2-5. ⑤在宅訪問の体制を整える

2-6. ⑥在宅訪問サービスの宣伝・広報を行う

まとめ

1. 在宅医療における薬局・薬剤師の役割とは

在宅薬局・薬剤師には、多職種と連携しながら安全な薬物療法を提供し、患者さんが安心して在宅療養を続けられるようにサポートすることが求められています。通院・入退院時・在宅と、患者さんの療養を長期間にわたって支えるのが在宅薬局です。

在宅医療で薬局に期待される主な役割

- 医薬品・医療機器・衛生材料の安定した提供・管理

- 薬物療法の提供と多職種連携

- 24時間体制の急変時対応

- ターミナルケア(緩和ケア・終末期医療)への参加

(出典:厚生労働省「在宅医療の基盤整備について(その2) 」)

医師が診療を行っても、処方した薬剤がどう飲まれているかまではわかりません。そこで、在宅薬局・薬剤師が医師の治療方針を汲み取って、患者さんに適切な服薬指導を実施し、服用状況や副作用の有無などを確認します。必要に応じて、薬剤師から医師にフィードバックを行うことで、適切な薬物療法の継続が実現します。

地域密着型の薬局は、医療機関よりも小回りが利くので、夜間休日の急変時や緩和ケアでの活躍にも期待が集まっています。このため、在宅薬局では、麻薬調剤や無菌製剤、がんなどの専門的な薬学管理・特殊調剤など、高度な医療サービスの提供体制を整えることも大切です。

1-1. 在宅薬局数の推移

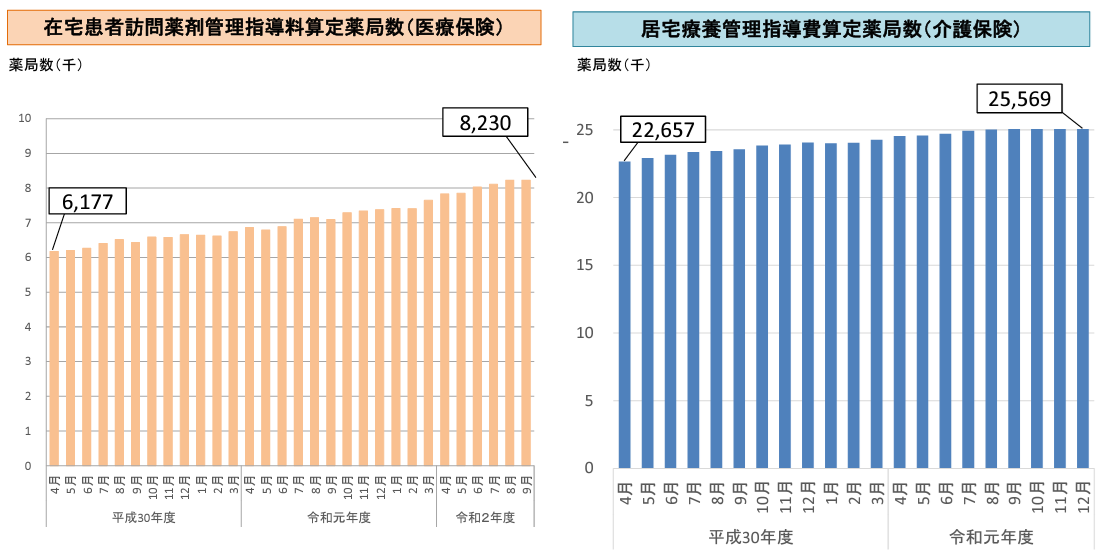

厚生労働省によると、「訪問薬剤管理指導料」を算定する薬局は、2018年4月に6,177軒だったのが、2022年9月には8,230軒まで増加。「居宅療養管理指導費」を算定する薬局は、2018年4月に22,657軒だったのが、2019年12月には25,569軒となっています。

(出典:厚生労働省「在宅医療の現状について」)

薬局の在宅訪問が拡大する背景として、調剤報酬改定やかかりつけ薬局の普及があります。2022年度調剤報酬改定では、在宅訪問をはじめとする地域医療への貢献に対する評価が拡充されました。対物業務への評価が実質的に引き下げられたこともあり、薬局が生き残る道として在宅訪問をスタートするケースは多いでしょう。

また、かかりつけ薬局や健康サポート薬局、薬局認定制度である地域連携薬局となるためには、在宅対応が必須要件です。今後、認定や称号を受けた薬局に対しては、積極的に評価する仕組みが整備されると考えられます。薬局経営の安定を図るためにも、在宅医療への参入を検討しましょう。

|

訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導とは? 訪問薬剤管理指導とは、医療保険において行う在宅訪問のこと。居宅療養管理指導とは、介護保険によって行う在宅訪問を言います。指導内容そのものに違いはないものの、患者さんが介護保険認定を受けている場合は介護保険が優先となるため、居宅療養管理指導が適用されます。 |

2. 薬局の在宅訪問導入の6つのステップ

薬局が在宅訪問サービス(以下、「在宅訪問」という)を始めるには、稼働した後に不備がないよう、しっかり準備をして在宅医療の体制を整えることが大切です。

ここでは、薬局の在宅訪問サービスを始めるための6つのステップを解説します。なお、「在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)」「居宅療養管理指導(介護保険)」については、まとめて「在宅患者訪問薬剤管理指導」と表記します。

2-1. ①届出や申請書を提出する

まずは、薬局が在宅訪問を始める際に必要な手続きを済ませます。必ず提出する書類と、任意で提出する書類があるので、どちらも確認しておきましょう。各申請書・届出書は、提出先の都道府県や保健所などのホームページよりダウンロードできます。

在宅訪問開始にあたり提出必須の書類

|

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書 |

提出先:地方厚生(支)局 |

|

介護給付費の請求及び受領に関する届 |

提出先:都道府県国保連合会介護保険係 |

|

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項 |

提出先:都道府県の介護保険担当部 |

|

生活保護法等指定介護機関及び中国残留邦人等支援法指定介護機関の指定申請書 |

提出先:都道府県の生活保護・介護保険担当部署 |

在宅訪問開始にあたり任意で提出する書類

|

麻薬小売業者免許申請書 |

提出先:管轄区の保健所など |

|

麻薬小売業者譲渡許可申請書 |

提出先:管轄区の保健所など |

|

無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出書 |

提出先:地方厚生(支)局 |

認定薬局の基準として、地域連携薬局では麻薬調剤・無菌製剤が、専門医療機関連携薬局では麻薬調剤が必須となります。麻薬調剤・無菌製剤は緩和ケアでも重要なので、在宅薬局として活躍するのであればぜひ対応しておきましょう。

2-2. ②薬剤師の教育・指導を行う

在宅薬剤師として働くにあたって、薬剤師に特別な資格は必要ありません。しかし、在宅訪問ではきめ細かなサポートが求められるため、在宅患者訪問薬剤管理指導を適切に行える薬剤師を育成する必要があります。

在宅患者訪問薬剤管理指導における薬剤師の主な仕事内容

- 医薬品・衛生用品の供給

- 身体状況に応じた調剤(一包化、粉砕など)

- 服薬指導・服薬支援

- 服用状況と副作用のモニタリング

- 残薬管理

- 医師をはじめとする多職種や薬局内スタッフとの情報共有

在宅薬剤師は、患者さんのささいな体調の変化を敏感に察知し、薬学的知見のもと総合的に判断することが求められます。薬学における専門知識はもちろんのこと、安全な服薬療法を提供するための責任感やコミュニケーション能力も必要です。

既存薬剤師には、在宅訪問勉強会の開催や、会議・セミナーへの参加支援などを通し、積極的にスキルアップをサポートしましょう。薬局内にノウハウがない場合は、外部の教育研修を利用するのもおすすめです。

2-3. ③薬局内の書類を整備する

在宅訪問が認められた薬局には、書類作成や掲示が義務づけられています。在宅訪問をスムーズに始められるように、必要な書類はすべて用意しておきましょう。

薬局内掲示物

|

運営規程の概要(介護保険) |

居宅療養管理指導事業者は、事業者ごとに運営規程を定め、その概要を薬局の見やすい場所に掲示する |

|

介護保険サービス事業者としての掲示(介護保険) |

介護保険における在宅訪問のサービス内容・勤務体制・利用料金・苦情処理体制などの運営規程を作成し、その概要を薬局内の見やすい場所に掲示する |

|

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っている旨の掲示(医療保険) |

在宅訪問で提供するサービスについて、薬局内の見やすい場所に掲示する |

|

無菌製剤処理加算に関する掲示(医療保険) |

「無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出書」を提出した場合のみ、薬局内の見やすい場所に無菌製剤を行っている旨を掲示する |

利用者にお渡しする書類

|

居宅療養管理指導サービス提供に係わる重要事項説明書 |

|

|

居宅療養管理指導契約書契約書 (介護保険) |

|

|

訪問薬剤管理指導同意書 (医療保険) |

医療保険において、任意で作成する同意書 |

|

個人情報利用同意書 |

|

薬剤師が作成する書類

|

薬学的管理指導計画書 |

|

|

訪問薬剤管理指導記録簿 |

|

|

居宅療養管理指導記録簿 |

|

|

処方医・担当ケアマネジャーへの報告書 |

薬剤師が行った指導内容を記録し、医師やケアマネジャーに提出する書類 |

その他

|

居宅療養管理指導サービス後の領収書 |

医療保険とは分けて、介護保険サービス利用領収書を作成する |

2-4. ④在宅訪問の業務フローを設計する

実際に在宅訪問を行う際の業務フローを設計します。薬剤師による業務のバラつきを防ぎ、在宅訪問のクオリティ維持に役立ちます。

以下は、一般的な在宅訪問の流れです。この流れをもとに、薬局内で在宅訪問マニュアルを用意しておきましょう。

① 医師からの訪問指示を受ける

在宅訪問開始の主なパターンとして、以下3つがあります。

①医師から依頼を受ける

②患者さんやケアマネジャーからの依頼を受ける

③薬剤師が必要性を感じて医師に依頼する

在宅訪問を開始する際は、医師からの指示が必要です。このため、医師からの依頼以外、つまり上記の②③にあたる場合は、必ず主治医に相談して訪問指示を仰ぎます。

② 必要書類の受け取り

医師からの訪問指示後、医療機関から処方箋・患者情報・在宅訪問薬剤管理指導(居宅療養管理指導)指示依頼書などを受け取ります。

実際には、処方箋の備考欄に「訪問指示」の記載がありさえすれば、薬局が在宅訪問をすることは可能です。しかし、それだけでは安全な薬物療法の実施が難しいため、初回は必ず医師に確認し、必要な情報を得てから在宅訪問を始めましょう。

③ 薬学的管理指導計画書の作成

受け取った患者情報をもとに、初回訪問に向けて計画書を作成します。この時点では、まだ十分な情報がないため、可能な範囲で計画を立てましょう。

④ 初回訪問 - 各種同意書・契約書の交付・締結

契約書類と薬剤師の身分証を持参して、初回訪問に向かいます。患者(利用者)さんに、在宅訪問の契約内容や料金を説明したあと、同意書・契約書を締結し、それぞれが1通ずつ保管します。初回訪問時には、患者さんの身体状況を正しく把握するため、できる限りご家族やケアマネジャーにも同席してもらいましょう。

⑤患者用ファイル・データの作成

訪問薬剤管理指導記録Ⅰ(薬剤服用歴管理記録簿)、訪問薬剤管理指導記録Ⅱ(指導記録)、薬学的管理指導計画表などをまとめ、薬局内で保管する患者さんのデータを作成します。

⑥薬学的管理指導計画書の練り直し

初回訪問を終えたら、計画書を練り直します。薬学的管理指導計画書は、最低月1回の見直しが必要です。訪問看護師やケアマネジャーから新たな情報を得た場合は、その都度薬学的管理指導計画書に反映させましょう。

⑦在宅訪問開始

訪問計画に沿って、在宅訪問をスタートします。訪問後は、薬学的管理指導記録と訪問薬剤管理指導報告書(居宅療養管理指導報告書)を作成します。報告書は医師に提出し、必要に応じてケアマネジャーにも情報共有を行います。

2-5. ⑤在宅訪問の体制を整える

在宅訪問では、薬剤師の業務負担を軽減し、円滑な多職種連携を実現するための体制を整備することが大切です。特に、ITツール・デジタル技術の導入は、スムーズな在宅訪問を実現するために欠かせません。

薬局の在宅訪問体制の整え方

- クラウド型の報告書作成システムや情報共有ツールを導入する

- オンライン服薬指導や電子処方箋を導入する

- 調剤助手・調剤事務員などを雇い、薬剤師の調剤業務を移譲する

報告書や薬歴を手書きで作成するのは非効率です。在宅訪問の移動時間を効率よく使い、薬剤師の記入の負担を軽減するためにも、報告書作成システムや電子薬歴の導入を検討しましょう。この際、医師や薬局スタッフとの情報共有も、クラウド上で行えるツールを選ぶと便利です。

患者さんの状態が安定している場合は、オンライン服薬指導と在宅訪問を併用することもできます。薬剤師の移動や訪問にかかる負担を軽減でき、効率化が図れるので、ぜひ導入しましょう。

2-6. ⑥在宅訪問サービスの宣伝・広報を行う

在宅訪問サービスを開始したことを、医療機関や地域住民など、多くの人に知ってもらいます。単に「在宅訪問をしている」と伝えるのではなく、多職種や地域住民と信頼関係を築くための活動を続けることが大切です。

- 薬局内外にポスターやパンフレットを設置する

- 医療機関や地域包括支援センターへ営業活動に行く

- 医療機関が主催する勉強会や地域ケア会議などに参加し、多職種と関わりを持つ

- 患者さんが高齢の場合などは、窓口で直接伝える

在宅患者さんの紹介のほとんどが医療機関によるものですが、医療機関は在宅薬局がどこにあるかをすべて把握しているわけではありません。このため、薬局側から積極的にアピールし、信頼できる在宅薬局だと認めてもらうことが大切です。

提供できる医療サービスの拡充や、在宅薬剤師のスキルアップに取り組み、在宅薬局としての実績を上げていきましょう。

まとめ

薬局が在宅訪問サービスを始める際には、まず必要な書類を提出し、その後、掲示物や書類を作成します。業務フローについて確認し、在宅薬局業務を効率よく進めていくための体制を整えましょう。焦らず一つひとつ取り組めば、薬局で在宅訪問をスタートさせること自体は難しくありません。

HYUGA PRIMARY CARE(株)の「KIRARI PRIME サービス」では、在宅薬局のスタートから運営、患者獲得にいたるまで、在宅薬局経営を総合的にサポートしています。長年在宅訪問に取り組んできた「きらり薬局」のノウハウを活かし、在宅薬局・在宅対応のあらゆる課題を解決に導くサービスです。

「在宅の始め方がわからない」「在宅訪問を始めたものの患者数が増えない」など、在宅薬局にお悩みの薬局経営者の方は、ぜひ「KIRARI PRIME サービス」にご相談ください。

===================監修薬剤師:原 敦子

HYUGA PRIMARY CARE株式会社

===================

【当コラムの掲載内容に関するご注意点】

1.当コラムに掲載されている情報につきましては、事実や根拠に基づく執筆を心がけており、不適切な表現がないか、細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性、有効性につき何らかの保証をあたえるものではなく、執筆者個人の見解である場合もございます。あくまで、読者様ご自身のご判断にてお読みいただき、ご参考に頂ければと存じます。

2.当コラムの情報は執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容に変更が生じる場合がございます。その場合、予告なく当社の判断で変更、更新する場合がございます。

3.前各項の事項により読者様に生じた何らかの損害、損失について、当社は一切の責任も負うものではございませんので、あらかじめ、ご了承ください。